|

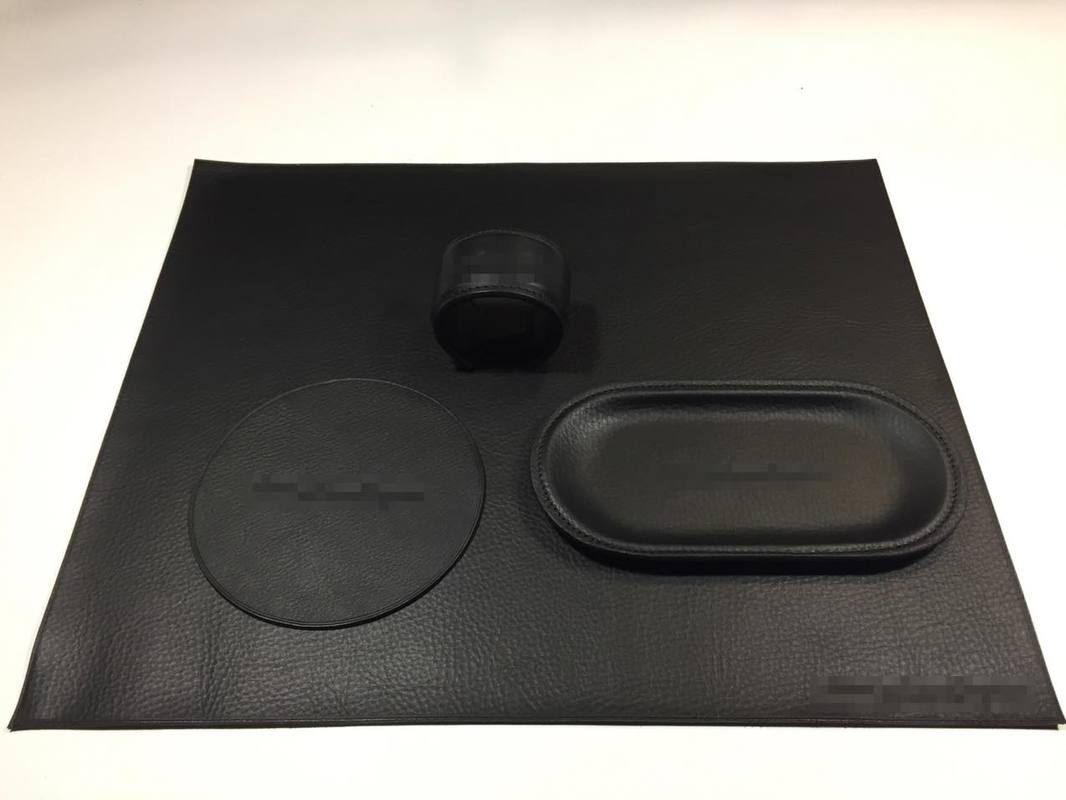

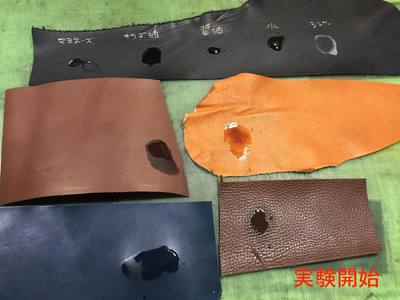

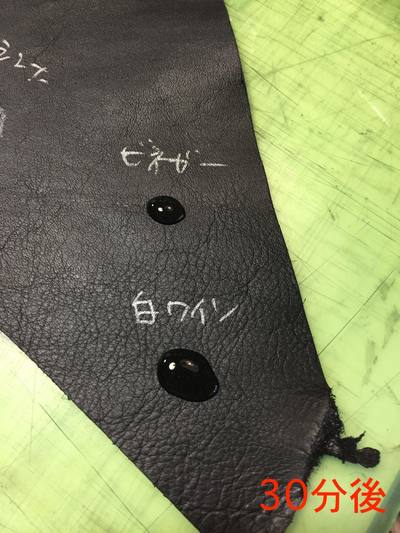

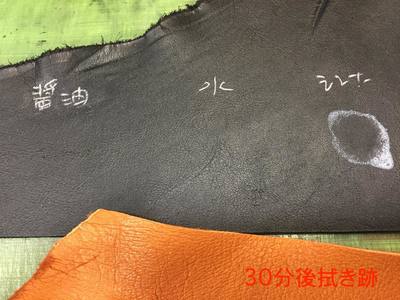

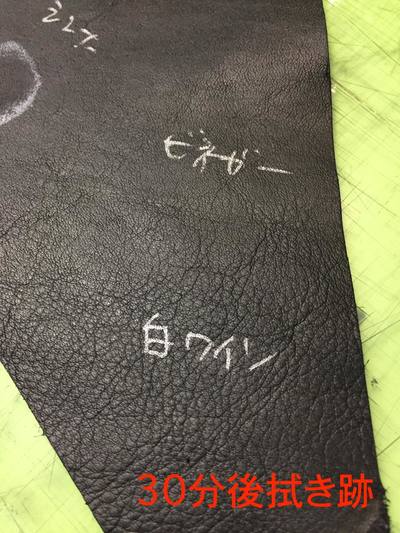

新規オープンするレストランの備品の注文をお受けいたしました。 味はもちろん、店内の全てにこだわったレストランをオープンさせたく、ランチョンマット、お手拭きトレイ、ワインコースター等を革を使ったオリジナルで作りたいというご要望でした。 レストランの備品は初めてです。何とかお力になれるよう素材の革から探し始めました。 まずは耐水性、又は撥水性のある革で、美しいシボがあり、なお且つランチョンマットとしての厚さがある革を探しました。選んだ革はスコッチガードの溶液を含浸させた革で、型押しではない天然のシボがある革です。この時点で疑問に思った事として、スコッチガードが含浸されているのなら、コバ(革の断面)に塗料が載るのか?という事でした。送って頂いたスワッチでテストしてみましたが、大丈夫でしました。ネンもきれいに入りました。クライアントにもお見せして、OKをいただき、正式な発注をいただけました。 発注時、弊社バングルを参考に「ナプキンリングを作れないか?」というありがたいご提案もいただき、芯材のサイズを変更した上でサンプルを作成し、こちらも同素材で発注をいただけました。 革の納品後、作製に入ったものの、革の取り都合がよくありません。ランチョンマットが40cm×30cmと大判だったので歩留まりも多めに計算したものの、革の台があまり良くなく、ショートしてしまいました。 天然のシボの革を選んだのも裏目に出たようです。無難にシボの型押しにしておけば良かったかも? いや、クライアントのレストランにいらっしゃるお客様は、目が肥えている方がほとんどなので、型押しか天然のシボかは判るのではないか?と思い、型押しを避けたました。 200dsほどのショートなのですが、保険的な意味も含め、革2枚 500ds の追加注文をしました。 この追加分が結構待たされ、クライアントにはかなりご迷惑をお掛けしてしまいました。 何とかオープン前には納品でき「すごくカッコいい!」「店装とのコントラストが効いていてとてもいい」と好評をいただけました。 ただ、ナプキンリングに押されたロゴの素押しが、平たい状態で押した後、丸くした時に引っ張られ、版が薄くなってしまったのが反省点でした。サンプルの時点で気付けばよかったのですが、サンプルでは版はまだ作っていなかったので気づく事が出来ませんでした。 このスコッチガードを含浸させた革の撥水性を実験してみました。 マヨネーズ、サラダ油、醤油、水、シンナー、ビネガー、ワインをそれぞれ数滴に革に垂らした時、30分放置した時、それを拭き取った時の写真です。比較参考までに、一般的な革に水を垂らしたモノでも実験してみました。 30分後、マヨネーズ、サラダ油等の油モノの染み込みを心配してましたが、染み込みは見当たりません。 醤油、水、ビネガー、ワインは完全に撥水しています。さすがにシンナーはダメでした。一般的な革はずいぶん染み込んで、表面には残っていません。 個人的にはこの結果でのレストランでの使用は十分な結果だと思っています。革のリスクを最小限に抑えてはいますが、やはり完全ではありません。ある程度はやむを得ないと思いますが、それでもダメなら革以外の選択肢を探るしか無いと思います。 実験開始 30分後 30分後 拭き取った跡 レストラン S 御内、ご担当のOさま、この度はご依頼いただきありがとうございました。

0 コメント

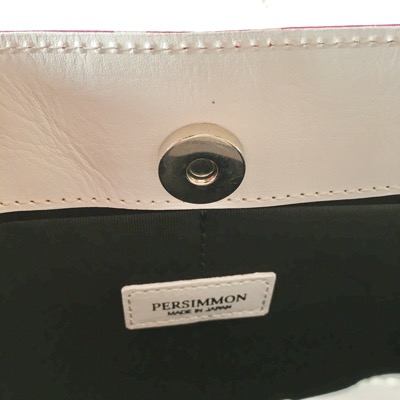

以前、茶色い革のカブセ付きショルダーバッグのフルオーダーを頂いた方から「ファスナーが壊れた」とのご連絡がありました。

直接お会いし拝見させていただくと、無理な力のかかる部分のコイルファスナーのコイルが飛び出していました。ショルダーバッグを肩にかけた状態で開け閉めしていると、ファスナーには大きな負荷がかかるので、操作を繰り返してるうちに壊れてしまったように思われます。(ファスナー取り付け面に対し、垂直に引っ張りながら開け閉めするのが理想的な状態ですが、ショルダーバッグなど、身につけた状態で開け閉めすると無理な力がかかってしまいファスナーの寿命を縮めてしまいます) お預かりして修理をさせていただこうとすると「同じバッグをもう一つ作り、それができてから修理に出したい」というご提案を受けました。何とバブリーなご提案でしょう。お断りする理由もありません。ありがたく受けさせていただきました。 二つ目のバッグの希望を伺うと「マットな黒の革」と、「マチの左外側にあるポケットを上げ底にし、入れるものが沈まないようにしてほしい」の2点。 革は10種類ぐらいピックアップし、スワッチをお送りし実際に革に触れていただき選んでいただきました。裏地は要望に100%沿うことができませんでしたが、革に合うよう最初のバッグより落ち着いた感じのものを選びました。 型紙が残っているので作業は楽です。ポケットの底上げもまったく問題ありません。お気に入りのバッグをバージョンアップしてオーダーできるのはオーダーする側からしても醍醐味ですね。 その他、細かな仕様は少しずつバージョンアップさせていただき、シックで豪華なバッグが出来上がりました。 二つ目の黒い革のバッグにもとても喜んでいただけました。 同時に、最初に作った茶色のバッグをお預かりし、修理作業に入ります。 Nさま、この度はありがとうございました。 パーシモンではデザインからのオーダーや、今お使いになっているバッグのカスタムなどもお受けしております。詳しくはこちらこちらからご連絡ください。 既製品のリュックの内側に、ノートパソコン専用のポケットをつけ、加水分解した部分を新しい生地で覆うというご依頼を受けましたので、直接ご本人とお会いし、実際に使われるノートパソコンのサイズとポケットの仕様等を打ち合わせしました。

ご依頼者は、このリュックにも相当な思い込みがあるようで、わざわざ海外のサイトで購入したそうです。 しかしながら、梱包を解いた時点で内装の一部分に加水分解の進行が見られ、ご自分で解決方法を探し、ある程度解決されていました。しかし、解決できていない部分もあり、その箇所に新しい生地で覆い隠すというご依頼をお受けしました。 また、もともと付いていたポケットは口開きの幅が狭く、高さが高すぎるので、サイズを調整し、用意していただいた緩衝材と生地で作り直しするご依頼も受けました。 バッグの構造や修理に対し十分に理解していただけるご依頼者だった事と、実際に使うパソコンやパソコンケースもお持ちいただいたので、打ち合わせはとてもスムーズに済みました。 作業は膨大な「ほどき」の作業から入ります。 実際の軍隊でも使われているミルスペックのリュックは、バインダー巻き部分や、ポケットを本体に縫い付ける箇所等、殆んどがダブルステッチでとても頑丈に縫われています。必然的に糸のほどきの作業が大変になります。バインダー巻きのテープは再利用するために、また、本体生地を傷めないよう慎重にほどきます。 加水分解の進んでいた部分は、背胴を全てほどいて分離させたことで縫いやすくなりました。元々付いていて不要になったサイズの合わないポケットを再利用したので、色や素材の違和感がありません。 取り出しやすい高さで、左右に動かないようポケットのサイズにも気を遣いました。 決して安い工賃ではありませんが、ご自分の使い易いようにお気に入りのリュックをリメイクでき、とても満足さたようです。 Sさま、ご依頼いただきありがとうございました。 以前、腕時計のベルトのご依頼を何件かお受けしたことがありました。しかし、ミシンの押さえや極小のポンチ等の道具が無い事や、技術的に不安なこともありお断りしてきました。

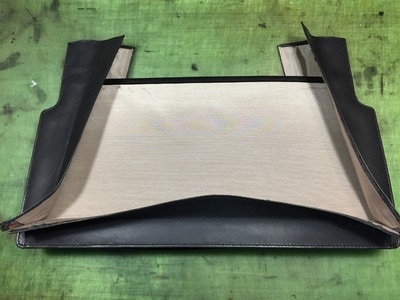

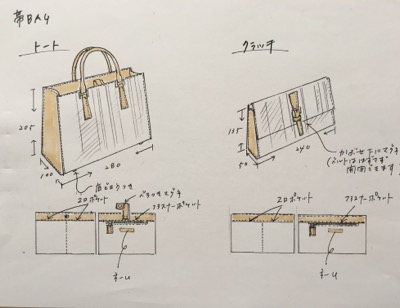

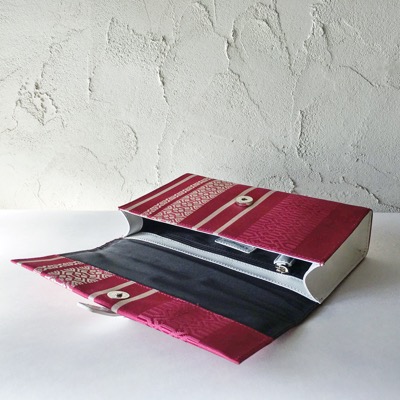

今回、父から依頼があり、親族という事と、今後の勉強の意味も込めて作ってみました。 しかし、革選びからつまずきます。ブライドルレザーが良いかと思ったのですが、コゲ茶しか在庫を持っていません。他の革を探しても柔らかめな革しかありません。また、ミシンで縫うと押さえのアタリが着いてしまいそうです。手縫いで縫えば良いのですが、、、 色々と考えましたが、結局今回はおなじみ「アリゾナ」をミシン縫製でトライしてみました。 本来はベルトを取り外し、ベルトと時計を繋ぐシャフトの代わりに同じ径のポリ芯を通しておき、裁断、コバ磨き等を進め、最後にシャフトを通して時計本体に取り付ける工程が理想ですが今回はそれができません。困った事にシャフトが取れません。なのでベルトを時計に着けたままの縫製になります。 やはりアタリが気になりますが、まずはコレでがまんしてもらいましょう。 次回は手縫いで挑戦です。 以前、小型ボストンの裏地交換をさせていただいたお客様から、今度はダレスバッグの裏地交換のご依頼をいただきました。 ヨーロッパの有名な文具ブランドの名前が付いている立派なダレスバッグですが、内装は加水分解が進み、ボロボロです。外装はブランドイメージに恥じない品のある佇まいが感じられ、まだまだ使えるように思えますが、内装がこのようになになってしまうとがっかりですね。 まずはていねいにステッチをほどいて分解し、それぞれに貼りこんである裏地を剥がします。 このダレスバッグはヘリ返しの処理をしてあるので、裏地は厚みのないシャンタン生地を用いました。 それぞれのパーツに合った裏地を裁断し、ポケット等加工します。 各パーツに裏地を貼りこみ縫製します。 ミシンが入らないところは手縫いで処理します。 2日以上かかりようやく出来上がりました。修理代金は決して安くはありませんが、これならあと10年ぐらいは使えそうです。 Iさま、ご依頼いただきありがとうございました。 着物の帯を使ったトートとクラッチのオーダーを受けました。 美しい博多帯の反物は、クライアント様の持ち込みです。 どのようなバッグを希望されているのか、この素材(帯)ならどのようなバッグが出来るのか等を相談しながら、細かなデザインを詰めていきます。 帯の素材は、縦糸と横糸で硬さが異なり、芯材の使い方にとても悩みました。 何種類かの芯材を試し、帯の柔軟性とバッグとしてのカッチリ感を出す為に最適なものを使用しました。 タッセル飾りは、帯のアシンメトリーな柄に合うのではないかと、プレゼントさせていただきました。 取り外し出来る仕様になっています。 S様、この度は長らくお待たせしてしまい、申しわけありませんでした。

とてもお喜び頂けましたようで、こちらも嬉しく思っております。 ありがとうございました。 革のジャンパーをバッグにリメイクするご依頼を受けました。 ジャンパー前面にシミがついてしまい、それ以来着る機会がなくなってしまったそうです。 とりあえず、ジャンパーをお送りいただき、クライアントのご要望を聞きつつ、どんなバッグができるか検討します。 革がシープなので、思ってたより柔らかく、バッグとしての強度が心配なので、芯使いに注意します。 ジャンパーのハギの大きさからバッグの大まかな大きさも算出し、ラフなデザイン画を元にクライアントと打ち合わせします。 了承を頂けましたら、金具、糸色、裏地、内装の使用等、細部の詰めに進みます。 今回、ショルダーストラップはジャンパーからは取れないので、似寄りの色の革を使用します。 縫製に入ります。 ジャンパーを解き、必要な箇所には芯材を貼ります。ジャンパーに使う柔らかなシープスキンなので、芯材選びに気を遣いました。 デザイン画の段階では、革の処理は切り目を想定していましたが、全体の雰囲気から基本はヘリ返しにし、ハンドルは切れ目同色のコバ塗りに変更しました。 パンチングメッシュもアクセントとして使ったら面白いのでは?と思いましたが、厚さや雰囲気から使わないほうが良いと判断しました。 完成です。 内装の縁巻きも同系色の革で巻きました。引き手はショルダーストラップと同じ革です。 ポケットのデザインが特徴的な革ジャンパーでしたので、

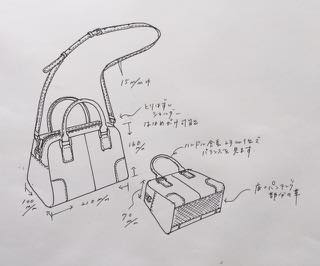

当初、ご依頼にはありませんでしたが、 ポケットを活かしたトートバッグをサービスさせて頂きました (ポケットをそのまま市販のエコトートに移植しています) 左右あるので2つ出来ましたので、お子さんにも使っていただけますね。 Nさま、この度は、とても長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでした。 とてもお喜びいただけましたようで、こちらも嬉しく思っております。 ありがとうございました。 男性のお客様からフルオーダーのご依頼を受けました。

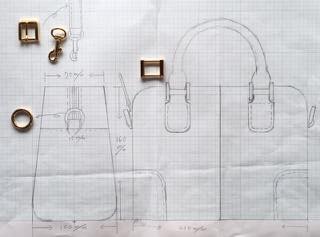

(只今、何件かのオーダーを受けておりますが、担当者の都合により仕事の進み具合が前後することもあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。) 今使っているバッグのサイズ、デザインをほぼ踏襲させたショルダーバッグを、革で作って欲しいとのご要望です。 直接お客様とお会いし、革、ファスナー、金具、糸等の色など、細部の希望をヒアリングしながら、何を入れるのか、どんなシチュエーションで使うのか等も聞き、要望に合ったサイズ、ポケットの深さ、ファスナーの素材などを詰めていきました。 サイズを確認していただくために、ナイロンでダミーを作りましたので、確認していただきました。 本体に荷物を入れてサイズを確認したり、ポケットの位置やカブセの深さもチェックします。 本体のファスナーを金属にするか、コイルにするか迷いましたが、見た目の高級感より、荷物を出し入れする際、金属のエレメント(ムシ)が手に引っ掛かることがあるので、コイルをお勧めしました。 実際に使う革、糸、裏地、ファスナー等の色の確認も確認していただけ、いよいよ製品に進みます。 型紙の修正がほとんどなかったので、製品の作製はとてもスムーズでした。 革は「碓井」さんのモニカを使用しました。合成タンニンなのにフルベジタブルのようなコシのある風合いがあり、バッグにするとパンとハリのある仕上がりになります。 金具は真鍮ではココしかない「上白石」さんで選ばせていただきました。小さなパーツですが、他社との差は歴然としています。 1m50cm以上もあるショルダーストラップは豪快にハギ無しの1本取りです。また、革では滑ってしまうので、裏にはボンネルテープを叩きました。 カブセの固定には、磁力の強い隠しマグネを使い、見た目をスッキリさせました。 お客様に商品をお見せした時の喜んでいただいた顔が今でも忘れられません。 Nさま、この度はご依頼いただきありがとうございました。 スカート生地からバッグを作って欲しいというご依頼を受けました。

空き時間に少しづつ、クライアントに確認しながら作業を進め、3ヶ月ほどかけてようやく出来上がりました。 作って欲しいというバッグと同型のサンプルも一緒に送っていただきましたので、パターンも同じ仕様にしました。 作業工程としては、、、 基サンプルを参考に型紙を取り、似寄りの生地でダミーサンプルを縫製し、大きさ、雰囲気を確認します。 スカートの縫製をを全て解きます。(予想外に大変な作業でした。) シワを取るためにクリーニング店にアイロン掛けを依頼します。(素材がシルクだったので念のため。) 柄を見て、バランスをとりながら型入れします。(ロゴマークをどこかに入れて欲しいというご要望でしたが、生地に入っているロゴマークの位置や向きを考慮するとなかなか難しく、とても苦労しました。ちなみに、写真ではロゴマークは画像処理し消してあります。) 出来上がりの雰囲気に合う厚さの芯材を色々試します。(衣類用の接着芯やバッグ用の芯を、厚さを変え何種類か試しました。) 金具屋さんで、雰囲気に合う錠前を選び、表生地の色に合う革をさがし(最終的にはこげ茶のコードヴァンを使用しました。)、表生地の色に合う裏地をさがします。(こげ茶の厚口シャンタンを選びました。) 完成目前となった頃、追加で同じ生地でのポーチのご依頼も受けましたので、同様に型紙をとり材料を揃え縫製します。(普段使いにするため、今使っているポーチのサイズをご指定されました。サイズが小さく、バッグと同じ芯使いだと張りが出すぎたため他の芯を使いました。) 等々、、、、、。 ようやく1本のバッグとポーチが完成しました。 完成まで時間はかかりましたが、とても喜んで頂け、自分としても満足しています。 このような需要は確実にあると感じていますが、ビジネスモデルとして考えると現実的ではありません。 色々と試行錯誤し、気軽にお受けできるようにしていきたいのですが、今の段階ではまだ裏メニューとさせていただきます。 受け付けはしておりませんのでご理解ください。 S様、この度はご依頼いただきありがとうございました。 |

|

|

International Orders

|

RSSフィード

RSSフィード